介護保険料

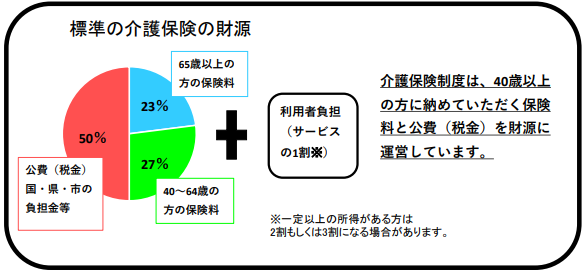

介護保険の財源

介護保険料は、給付する介護サービス給付費などを推計して3年ごとに算定しています。令和6年度から令和8年度においては、その費用の23%を65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料で、27%を40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料でまかなうことになっています。残りの50%は国・県・市が負担するようになっています。

介護保険料の決まり方

第1号被保険者

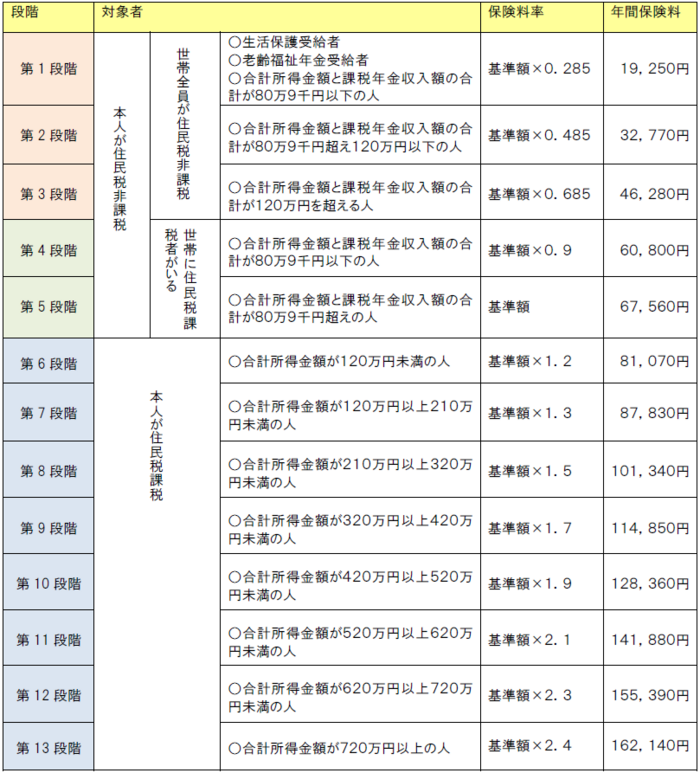

65歳以上の方の介護保険料は本人や同世帯の方の所得や課税状況に応じて13段階に分かれ、いずれかの保険料を納めていただきます。所得段階ごとの保険料は下記表のとおりです。

※世帯状況は、毎年4月1日時点での住民票上の世帯構成により判断します。年度の途中での転入や65歳到達の場合は、資格取得日の時点で判断します。

第2号被保険者

40歳から64歳の方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。

・国民健康保険に加入している方

保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。

・職場の医療保険に加入している方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

介護保険料の納め方

保険料の収め方は第1号被保険者と第2号被保険者で異なっています。

第1号被保険者

年金が年額18万円以上の方は、年金の支給(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます(特別徴収)。

年金が年額18万円未満の方、65歳到達や転入により新規で資格を取得した方は、納付書(口座振替)での納付となります(普通徴収)。

第2号被保険者

・国民健康保険に加入している方

医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

・職場の医療保険に加入している方

介護保険料と医療保険料をあわせて、給与および賞与から徴収されます。

※40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

介護保険料を滞納すると

特別な事情がなく、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が引き上げられる措置がとられます。

保険料を1年以上滞納すると

介護サービス利用料の全額を利用者が支払い、その後申請により保険給付(費用の9割、8割または7割)の支給を受けるようになります。

保険料を1年6カ月以上滞納すると

介護サービス利用料の全額を利用者が支払い、その後申請により保険給付(費用の9割、8割または7割)を受けるようになりますが、その際に保険給付の一部または全部が滞納保険料に充当されます。

保険料を2年以上滞納すると

滞納期間に応じて、一定期間利用者負担が引き上げられます(負担割合が1割または2割の方は3割に、3割の方は4割になります)。また、高額介護サービス費や負担限度額認定などのサービスが受けられなくなります。

納付猶予・減免について

災害など、やむを得ない理由で介護保険料を納められないときは、減免や納付猶予を受けられる場合がありますので、ご相談ください。