○須崎市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月30日

須崎市訓令第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2の規定に基づき、須崎市が実施する妊婦のための支援給付事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

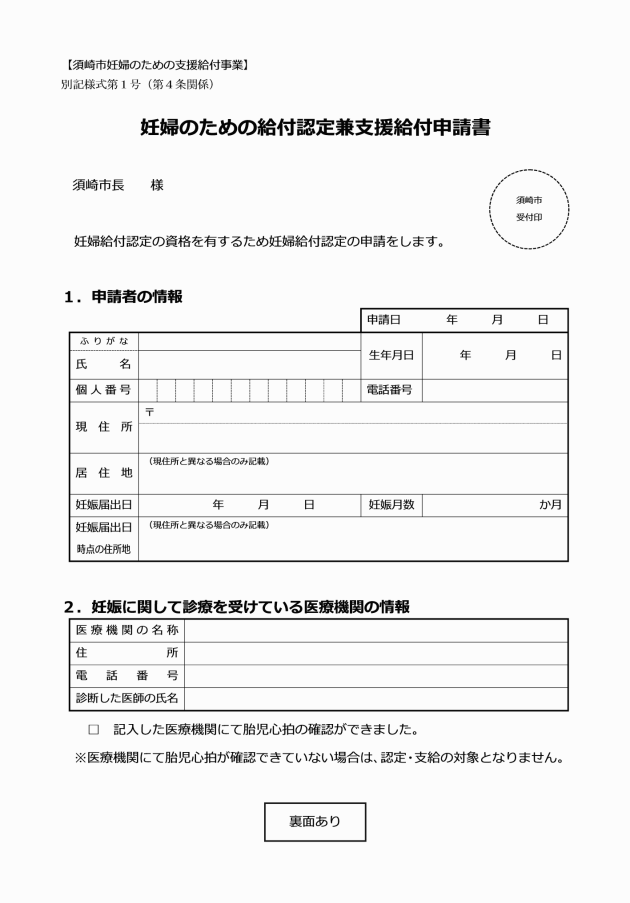

(妊婦給付の認定)

第2条 妊婦のための支援給付(以下「支援給付」という。)を受けようとする者は、支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。

2 妊婦給付認定の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日において、本市の住民基本台帳法に記録されている者

(2) 医療機関等を受診し、妊娠(医師による胎児心拍)の事実を確認した者(以下「妊婦」という。)

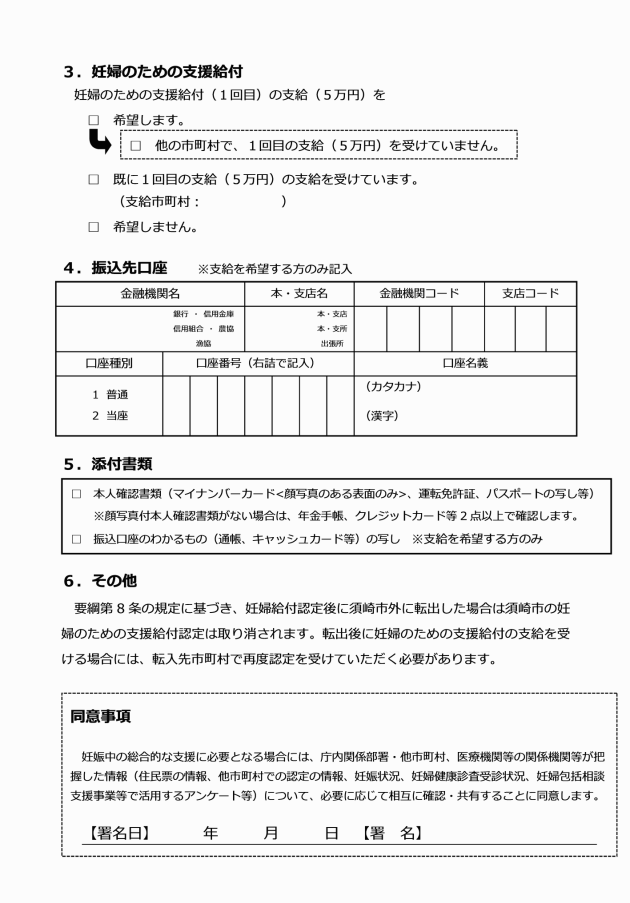

(1) 支援給付(1回目。以下「1回目」という。) 妊娠1回につき5万円を支給する。

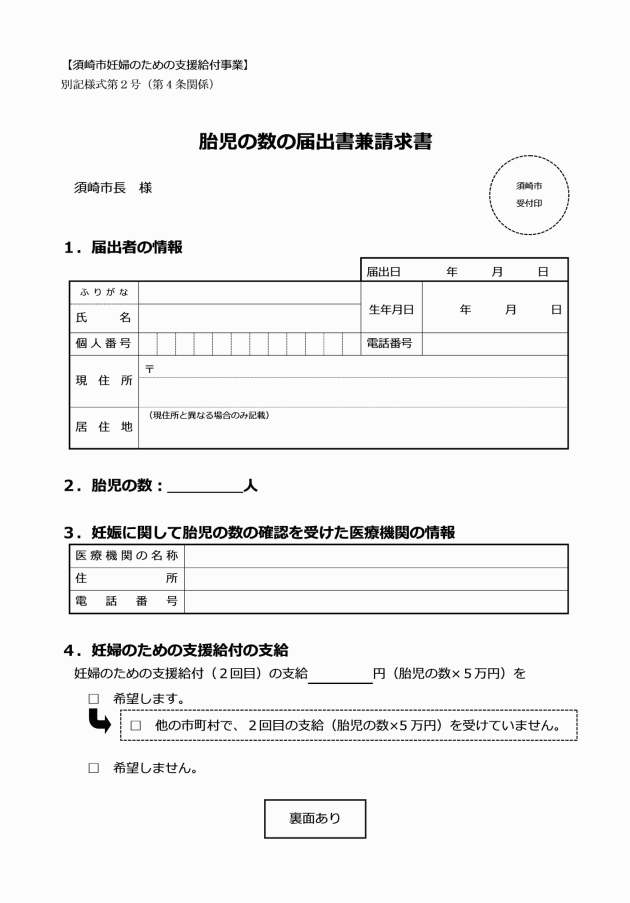

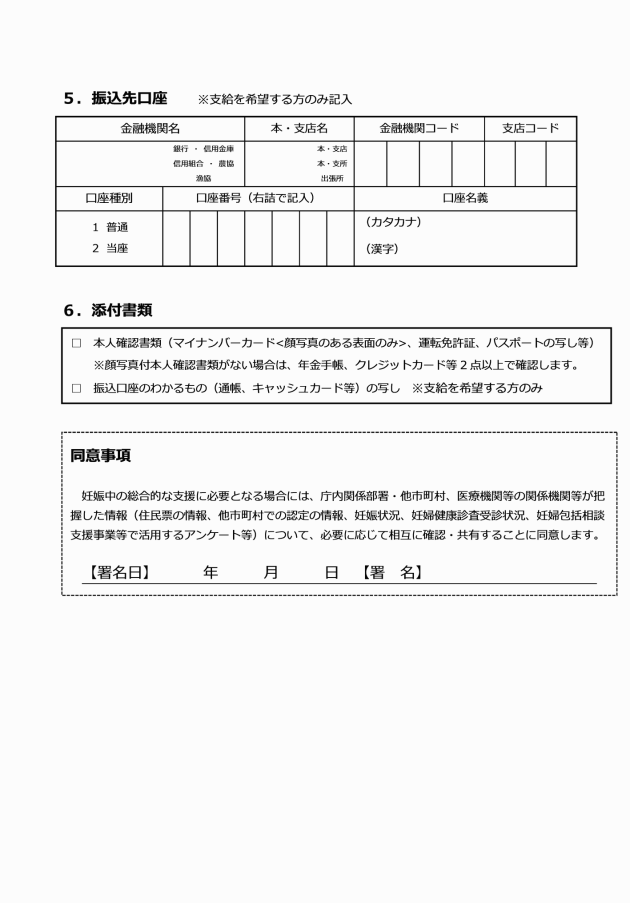

(2) 支援給付(2回目。以下「2回目」という。) 妊娠1回につき胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給する。

(支援給付の申請)

第4条 妊婦給付認定及び1回目を受けようとする者は、妊娠の事実を確認した日から起算して2年以内に、妊婦のための給付認定兼支援給付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 2回目を受けようとする者は、出産予定日の8週間前(流産、死産、人工中絶等(以下「流産等」という。)をした場合は、流産等をしたことを医療機関等で確認した日)から起算して2年以内に、胎児の数の届出兼請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(相続人による申請)

第6条 給付対象者である妊婦が死亡した場合は、相続人により第4条に規定する申請を行うことができるものとする。

2 前項の申請において、市長は、戸籍謄本その他当該妊婦の相続人であることを証明する書類及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)の写しの提出を求めることにより、当該相続人本人であることを確認するものとする。

(代理人による申請)

第7条 給付対象者に特別の事情があるときは、給付対象者より委任を受けた者を代理人として、第4条に規定する申請を行うことができるものとする。この場合において、当該代理人は、原則として委任状を添付して申請するものとする。

2 前項の申請において、市長は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)の写しの提出を求めることにより、当該代理人本人であることを確認するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第8条 妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が市外に転出したときは、本市での妊婦給付認定は取り消されるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 給付対象者から第4条に規定する各申請期限までに申請が行われなかった場合、給付対象者が支援給付の認定及び支給を受けることを辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、妊婦給付認定者が、偽り又はその他不正の手段により支援給付の支給を受けたと認めるときは、支給を行った支援給付の返還を求める。

(支給状況の照会及び回答)

第11条 給付対象者の転入等により確認が必要と認めるときは、同様の支援給付等の支給状況について、他自治体へ照会するものとし、他自治体から須崎市に照会があった場合は、回答するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、支援給付の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。